K氏運転の車で走りながら、道ばたにバス停のようなものがあるなあ?でも行き先も時刻表も書いてないよなあ?そういえばモールでバスを見た記憶はあるんだけど、わからないなあ?等と話をしていたのだが、ある日思い立って、真相を確かめることにした。

家を出た後、ウロ覚えで結構長い散歩をし、車から見えた標識のところまで行く。じっくり見ても、やっぱり日本のバスのように行き先や発着時刻の類は書かれていない。バスに人が乗るアイコンが描いてあるのだから路線バスにも思えるのだが、決め手がない。

折良くハロウィーンの飾り付けをしているおねーちゃんがいたので、尋ねてみた(おれったらちゃんと街の人とコミュニケーション取ってるじゃん!)。すると、それはやっぱりパブリックなバスストップであり、ダウンタウンまで行けるという。ただ、タイムテーブルや経路はわからないので、ショッピングモールで訊いてみてネ、という。

少し浮かれて、ショッピングモールまで戻る。

インフォメーションで「この辺にダウンタウンまでのバスが…」と言いかけると、皆まで言うなとばかり、すかさずパンフレットを出してくれるではないか。いやぁ、やっぱりあったんだ!

次いでモール内のバス停の位置を教えてくれる。K氏の家から見てちょうど反対側にあったのだった。その名をCOTA(Central Ohio Transit Authority)バスという。

いや嬉しい。何が嬉しいって、自分が動きたいと思う時に動けることがわかった感動! それって貴重なことだったのねえ…。で、早速、ダウンタウンまで出てみることにした。

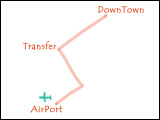

バスはダウンタウンまで約1時間15分(後でK氏が「車だったら15分なのにねぇ〜」と嫌みを言う)。だが料金は一律、大人が1ドル10セントとリーズナブルである。これで1路線どこからどこまで乗ってもよく、パンフレットによると路線間の乗り換え料金がまた安く設定されているらしい。

途中、ちょうど昨日K氏と二人で道に迷った辺りを通り(笑)、オハイオ州立大学のキャンパスを貫き、森を眺め川を渡り、なかなか飽きない旅を提供してくれる。1時間余りもあっと言う間であった。

ダウンタウンについては…ほとんど見るものがなかったので書かない(^^;)。

それにしてもこのバス、おおらかというか、実に運転がいい加減。道は間違えるし(道の真ん中で止まるので何だろうと思ったら、いきなりバックして別の道へ)、縁石には平気で乗り上げるし(日本では経験したことがないね)、帰路のバスの運転手は黒人の女性だったのだが、これが道行く友達を見つけるとドアを開け、スピードを緩めて何事か大声でコミュニケーションしているし。

それに、これはバス停に時刻表やらがないのと関係があるのだと思うが、意外とアバウトに止まってくれるようだ。乗り遅れそうになった人がいると、バス停をかなり過ぎたところでも止まるし、どうやら停留所でないところでも要望に応じて止まるようなのだ。ま、いかにもコミュニティ・ヴィークルっぽくて楽しいけどね。

帰路は17:00頃という時間帯だったので、女子大生のおねえちゃんたちも多数(男子も多数だったがそれは目に入らない)。なんか若くてキャンパスっぽくて楽しかったね。

レンタカーを空港で借りることにしたため、空港のハーツへ行かなくてはならないのだが、ダウンタウンと空港を直接結ぶ公共交通機関はない(!)。

観光案内所で聞くと、バスを乗り継いで行くのだという。なんてこった、使えないヤツ! こんなだからコロンバスは「地球の歩き方」に載ってないんだ!(笑)

時刻表を持っていないと、待ち時間がまったくわからないのが辛い。ここで30分ほども待たされた。

後で地図を見ると、ダウンタウンから空港まで、2度しか曲がらない道なのに…釈然としないものが残る。

だが、いいこともある。それは料金。1回乗りが1ドル10であることはすでに書いたが、最初に乗る時に「Transfer」と一声かけてさらに10セント払うと、トランスファー&デイパスカードを発行してくれる。つまり、1ドル20で、一日乗り放題となるのだ。

公共の意識が発達しているというのか、実にプリティーなシステムである。慣れると、意外に使える交通機関かも知れない…。

ちなみにダウンタウンにはCOTAバスの事務所があり、そこで市内の全路線図が手に入る。

ハワイやグアムで右車線の運転は体験していたが、米国本土は初めて。シンシナチの帰り、K氏の車を少し運転させてもらった。インターステート(フリーウェイ)はまっすぐだからまだしも、一般道に下りると「右を走る、右を走る」と心がけていても、交差点などが少々アヤウイ。インターネットでレンタカーを予約したのはよかった。しかしさあ、それを取りに行くまでの日々、いささかキンチョー気味を隠せないオレなのであった。

さて、借りた当日。ハーツレンタカーを出たところで、いきなりギアをR(バック)に入れてしまい、エンストである(おいおい)。先が思いやられる。

とまれ、K氏に教えてもらった「一番簡単に家に戻れる道」をたどり、いったん家へ。その後はもう独壇場と言ってよかろう。スーパーへ行き、道を間違え、K氏に頼まれて地図を貰いに行ったAAA(日本のJAFのようなものか?)のビジネスタイム(営業時間)に遅れ、ネズミ取りを目撃し(この辺りでたまにやってる、とK氏に聞かされていてヨカッタ)、スコールのような雨に遭って虹に見とれ…とにかく波乱のカーライフがスタートしたのであった。

アメリカは紛れもなき車社会。車文化が非常に発達している…と言うよりは、前にも書いたが車がないとどうにもならないところがある。公共交通機関はほとんどなく、あっても慣れないと使えない。店という店はほとんど路面店であり、また売り物がいちいち大きいから、軽く買って抱えて持って帰るというわけにも行かない。1にも2にも車、車なのである。

しかしその分、車まわりの習慣やルールが結構こなれていて、アメリカらしい合理主義をかいま見ることができる。列挙してみよう。

・関連して、各EXITにホテル(日本のICによくあるようなラブホではなく)、ファストフード店、GSが集中しており、必要になったらすかさず降り、用が済んだらその足でまた上がればいい。実に羨ましいシステムである。

・道路の標示。アメリカのほとんどの都市では、住所表示も「通り」の名前が中心になっている。いわく「シカゴ、北ミシガン街220」、「ピッツバーグ、サンダスキ通り117」といった具合である(ちなみに前者がシカゴシンフォニーホール、後者がアンディ・ウォーホル美術館)。

K氏の家も「ケインブリー・レーン4280」と通りの名前で表される。これは地図を見てその道に行けば、道沿いに必ず目的地があるということを意味し、走っていると実際、非常に便利である。

(注:2003年現在、K氏は既に帰国しています)

・ガードレール。これは言葉では表現しづらいが、端っちょがひとヒネリしてあって、それが地面に吸い込まれるように設置されていることだ。車が当たってもダメージが少ないようにするためらしい。

給油機の横に車をつける。カードの挿入口にクレジットカードを入れ、抜く。車のタンクを開け、ノズルを突っ込む。握る。以上である。スタンドによって、入れるガソリンの種類をボタンで選んだり、ノズルのフックを上げたり下げたりする必要があって戸惑うこともあるが、何とかなる。(何しろ、現地の人も戸惑っている)

・セルフ自体は、最近日本でも規制が緩和されて出現しているが、真似できないのはガソリンのむちゃくちゃな安さ。TAX込みで、1ドルそこそこ…これはリッターではなくガロン当たりの値段。つまり日本の3〜4分の1ということになる。

・「ドライブスルーの薬局」がある。具合の悪い時でも車から降りなくてもよい、よいシステムと思う。

・右折のシステム(日本で言えば左折に相当)。正面の信号が赤でも、特に表示がない限り、また左から車が来ない限り、さっさと曲がっていい。これもセッカチな運転手(オレだ)には嬉しい。

・セッカチと言えば、オハイオ州には変にパッシングしたりアオったりする人はほとんどいない。基本的にマナーがいいのだ。ただし、いかにもマイペースなおばちゃんとかはこっちにもいるので、注意は必要である。

そうそう、シカゴで信号無視で交差点に突っ込んだ車を目撃した(タクシーとゴッツンコ)。意外とアバウトな部分はありそうではある…。

その点すらオロソカにしていそうな物凄い車をよく見かけるのも、またアメリカであるが。以下、アメリカ・車こぼれ話の続き。

・森や林の近くの道には、たくさんの小動物がはねられて転がっている。

K氏によると、一番多いのはグラウンドホグと呼ばれる動物。直訳すれば「地豚」だがハテ。

一番やっかいなのはスカンク。こいつは何度も踏まれてペッチャンコになっているヤツでも、決して踏んではいけない(K氏運転で一度踏んだ)。…腐ったおならの臭い、とでも言おうかそのつまり…なのである。もし直接はねたりすると、「車を売らなくてはならないほど」ひどいらしい。

で、一番大きいのは鹿であろうか。おらァ今日、国道の路肩に横たわるいたいけな子鹿を目撃してしまっただ…。このくらい大きくなると、当たる車の方も命がけであろうと思われる。

しかしこれほど熱心な州は、今のところ、他にはない。

市街地の学校がある区域に入ると、それまで35マイルとかだった制限速度が一気に20とか15とかに落ちる。ルールには、また子供の保護には非常に厳しいアメリカのこと、これには気を使う。ゆめ見落とすことはできない。

そしてスクールバスである。彼奴が普通に走っている分にはいいのだが、朝夕など停車して生徒を下ろしている時には、サイドに「STOP」標識が掲げられ、たとえ片側2車線道でも後続車は完全ストップしなければならない。K氏によると、これを守らない車はスクールバスの運転手にナンバーをメモされ、ウムを言わさずお縄となるらしい。

・制限速度と言えば、普段うるさいほどある速度標識が、今日走ったエリー湖畔の道にはしばらくないのである。どうしてかなと思っていると、市街地の端でようやく見つけた、「STATE SPEED LIMIT 55」。昔、北海道にツーリングに行った時に感動したよなあ…「法定速度」ってやつだな。湖畔にはこの区間がふんだんにあり、大変堪能して参りました、はい。

・携帯電話を持つ理由は、冬、車が故障した時に連絡手段がないと生死に関わるから。

・GPS(カーナビ)をつけている人は「こっちにはいない」。

Days Innはコストパフォーマンスが高く、雰囲気もサービスもいい。特に、朝チェックアウト時に、カウンターにコーヒーサーバーや美味しいドーナツ類が用意されており、それをいただいて車に乗り込めるなんていうところがいい。

Red Roof Innは国内に数多く展開するディスカウンター。雰囲気はやや落ちるが、安く泊まれるのがいい。デトロイト郊外で泊まった時、朝、カーテンを開けると前が思い切り墓地だったというのには驚いたが…(土地が安いのかな?)。

モーテル式と言うかコンドミニアム式と言うか、部屋の前に直接車をつけ、オフィスまで手続きをしに行く形式がなんとなくアメリカっぽくて面白い。

そう言えば、一度鍵を閉じ込んでしまって、Tシャツのままオフィスにスペアキーをもらいに行ったっけ。

また、朝、チェックアウトしに行くとオフィスがまだ全然クローズド。鍵、どうするの?(^^;) 部屋に置いて来たけど。

郊外のあるモーテルでは、カウンターにクレジットカードOKって書いてあるのに、怪しい日本人なせいか現金を要求されたこともあったな。

いちいち冒険っぽくて面白かったっす。

15日間で2,550マイル(約4,100km)を走破。これはちょっと自慢になりそう。

料金は保険など含めて689.80ドル(8万3千円くらい)。